Из чего сегодня состоит кинопроцесс в нашем регионе? Где искать деньги и как подбирать команду? Каков зрительский и прокатный потенциал у фильма? Почему национальное кинопроизводство в Татарстане должно быть на государственном обеспечении?

Первым в этом деле действительно можно поставить памятник – обивая пороги госструктур, меценатско-бандитских офисов в добывании финансирования под свое игровое кино, собирая крупицы специалистов по киноаппаратуре, а также добывая «по дружбе» остатки оборудования с казанской студии кинохроники, можно было потерять не один год жизни.

Переломным для татарстанцев стал 2005-й год, когда в Казани состоялся первый Международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». Спасибо его отцу-основателю – чеченцу Зауди Мамиргову за придумку, Совету муфтиев России – за поддержку проекта, Зиле Валеевой, возглавлявшей минкультуры РТ – за проведение, развитие и продвижение. Через несколько лет фестиваль, задуманный как кочующий, «прописался» в Казани. Но главное – проект вдохнул жизнь в собственное кинопроизводство и вдохновил местных поклонников кино и специалистов снимать, а чиновников и меценатов – поддерживать свое кино. Тогда же награды удостоился фильм Ильдара Ягафарова “Куктау”.

По данным Министерства культуры РТ, опубликованным в открытых источниках, общие затраты на кинопроизводство составят по итогам года 36 млн рублей. По госзаказу в прошлом году на производство двенадцати картин потратили более десяти миллионов рублей.

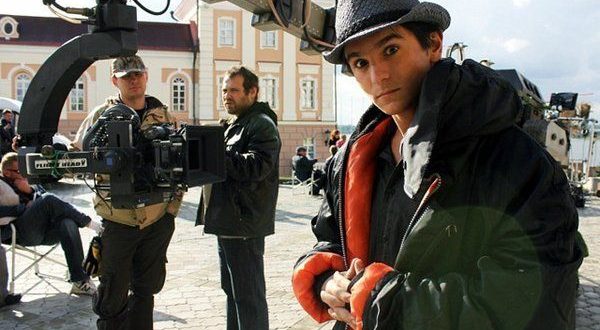

Громоздкие киносъемки остались позади, за последние двадцать лет технологии минимизировали энергетические и финансовые затраты режиссеров и продюсеров. Правда, у этой ситуации имеются и отрицательные стороны. Кино теперь снимают все, кому не сильно лень. Появился целый пласт фейковой продукции, которая побеждает на таких же фейковых фестивалях. Вводя в заблуждение неискушенного зрителя, местные СМИ продолжают аврально поддерживать «своих». Поэтому у татарского кино есть свои «звезды», свои «мажоры» и свои «молодые и подающие надежды».

«Лузеров» нет, ибо пока их можно рассматривать как пример удачных «кейсов»: кто преуспел в краудфандинге, кто – в анимации, кто – в спецэффектах. Но лидерство по качеству продукта пока держат те, кто начинал еще в нетехнологичную эру и изучал драматургию и режиссуру у практикующих столичных мастеров. И конкурентоспособное татарское кино на российском и зарубежном кинорынке, кажется, вот-вот появится.

«Концепция развития кинопроизводства в Республике Татарстан» – был такой многострадальный документ – так и осталась лежать в кулуарах минкульта(во всяком случае, в прессе о нем не было серьезных упоминаний). Впрочем, она реализуется в части проката, благодаря работе команды прежнего директора ГБУК РТ «Татаркино» Владимира Батракова, а также финансированию «Фонда кино», выделяющего по паре-тройке миллионов рублей на ремонт и оснащение сельских кинотеатров по всей России, в том числе и у нас. Поэтому за последние пять лет с площадками для кинопоказа в нашем регионе стало несколько веселее.Но кинопроизводство как индустрия и приоритетный национальный проект в сфере культуры в Татарстане по-прежнему отсутствует. Попробуем разобраться, почему.

Надо ли финансировать татарское кино?

На данный момент театр является наиболее развитым и передовым сегментом татарской культуры, в отличие от литературы, которая переживает стагнацию, и кино, которое уже родилось и начинает делать первые шаги, а «родителем» так и не «усыновлено».

Бюджет одного спектакля в театре Камала, по словам его директора Ильфира Якупова, составляет 1,5 – 4 млн рублей, в других крупных театрах затраты доходят и до 10 – 12 млн. Примерно пять премьер в год.

Зарплата сотрудников театров и содержание помещения со всеми техническими средствами – это тоже из госбюджета. Руководство театра не бегает по спонсорам и меценатам с протянутой рукой, чего не скажешь о кинематографистах.

И кинематограф как средство продвижения и сохранения национальной культуры становится все более актуальным видом искусства. И весьма востребованным татарами. В России нас около шести миллионов, в мире – около восьми, если верить открытым источникам в Сети. Театр – субстанция более громоздкая, чтобы показать спектакль на другой территории, надо потратиться на перевозку и размещение артистов, декораций и костюмов. Кино же до своего зрителя доберется со скоростью интернета в любую точку мира. Если заморочиться, можно организовать форматный кинопоказ и транспортировать в регион пленочные и цифровые копии, но и это в десятки раз дешевле гастролей одного спектакля. Ни у кого не вызывает сомнений, что кино – самый оптимальный способ демонстрации и интеграции национальной культуры, а также один из действенных консервантов для сохранности культурного достояния.И что самое главное – кино может консолидировать татар по всему миру эффективнее и качественнее Сабантуя.

Начать со сценария

Начать со сценария

На начальной стадии создания игрового фильма в Татарстане все универсально, как во всем мире. Мы не рассматриваем патологические случаи, когда команда собирается под идею и фильм снимается при полном отсутствии сценария. Нужна ИДЕЯ, которая сценаристом формулируется в заявку, а затем в синопсис и поэпизодный план, на основе которого пишется СЦЕНАРИЙ. А дальше создателям кинопроекта необходимо заняться продвижением. Какие возможности есть у нас в регионе?

Можно подать сценарий на Открытый республиканский конкурс киносценариев, где минкультом Татарстана предусмотрены денежные премии до 70 тысяч рублей за три призовых места. По итогам последнего конкурса даже была оказана поддержка – комиссия (пока кулуарно) рекомендовала сценарии в кинопроизводство.

Еще один способ заявить о себе – принять участие в питчинге кинопроектов, который в Казани ежегодно организуется Дирекцией «Время кино» в сотрудничестве с Министерством культуры РТ.

Если говорить о кадровом потенциале нашего региона, сценаристы с классическим вгиковским образованием, а также с базой профессиональных знаний по мастерству кинодраматурга различных современных форматов или с опытом работы в кино имеются. Самый известный из татарстанских авторов кино – это Денис Осокин, член Российской Академии кинематографических искусств «Ника», киноакадемии стран азиатско-тихоокеанского региона (The Asia Pacific Screen Academy). Сценарист фильмов «Овсянки» и «Небесные жены луговых мари». В фокусе его творческого внимания – обряды и традиции малых народов России. О татарах он тоже снимал в цикле фильмов «Солнцеворот» на канале «ТНВ». Для кино не один десяток лет пишет и сын классика татарской литературы драматург Мансур Гилязов, в его арсенале – пьесы для татарских театров и фильмы «Куктау», «Орлы» и «Бибинур» (гран-при КМФМК, приз ММФ «Лучезарный ангел», приз за лучший сценарий на Фестивале российского кино в Онфлере и др.).

Среди выпускников ВГИКа – ученики Одельши Агишева– писатель, сценарист и режиссер Эдгар Бартенев, казанцы Роман Перельштейн, Светлана Серова, ученики Леонида Нехорошева – Наргиз Нуреева, Антон Шутов. В регионе найдется еще десяток специалистов, которые с удовольствием писали бы сценарии для татарского кино. Но пока, к сожалению, и они, и нынешние «целевики», которых Минкультуры РТ отправляет во ВГИК ежегодно, также обречены на неприкаянность на родине.

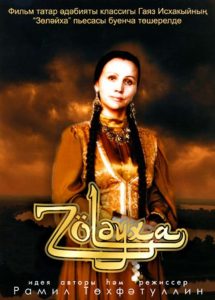

Если говорить о контенте для татарского кино, в нашем литературном наследии имеется немало крепких произведений, которые могли бы лечь в основу игрового фильма и принесли бы его создателю большой зрительских успех. И составили бы золотой фонд татарской культуры.

Реализация сценария. Деньги и зритель

Когда сценарий написан, проект придуман и создан режиссерский сценарий, набирается команда, которая это снимет. Предполагается, что режиссер и сценарист уже имеют какой-то стартовый капиталл, который можно получить у спонсоров, через краудфандинг или у крупного инвестора, каковым порой выступает Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан. И уже на стадии сценария, по мнению профессионалов, необходимо заниматься продвижением и популяризацией будущего фильма. Тем самым авторы обеспечат доверие инвесторов к проекту и получат интерес зрителей, готовых посмотреть его не только на бесплатном фестивальном показе, но и проголосовав за проект «рублем».

До 2010 года в татарском игровом полнометражном кино существовал лишь один способ финансирования. Автор проекта или продюсер, авторитетный или «свой» в кругах возможных инвесторов, договаривался и «выбивал» финансирование под проект. Под эту сумму нанималась киногруппа, «осваивались» деньги и выдавался продукт. Продвигался он с помощью Казанского кинофестиваля и по договоренности с отдельными кинотеатрами. Централизованной системы продвижения татарских фильмов на государственном уровне нет. Надеюсь, что пока.

В последние годы в Татарстане развивается альтернативная система поиска финансирования и продвижения проектов. Пока эти площадки и проекты только встают на ноги и продукцию такого рода сложно назвать конкурентоспособной, но, как считает руководитель Дирекции «Время кино», дорогу осилит идущий.

Режиссер, киногруппа – кадровый потенциал

Достойный и качественно выполненный продукт, кстати. Правда, по татарской традиции, созданный на средства одного крупного инвестора – Мэрии Иннополиса. И по условиям инвестора, кино уже выложено в интернет и не выйдет в прокат. В 2016 году окончил режиссерский факультет Московской школы кино (курс А. Попогребского) Байбулат Батулла, который отметился несколькими успешными киноработами. Но вернется ли он «поднимать» татарский кинематограф на родину в нынешних условиях?

Технологии, как ни крути, сводятся лишь к качеству «картинки», а базовые параметры – драматургия и режиссура – остаются во все времена неизменным требованием к качеству фильма, в котором заинтересован зритель и за просмотр которого он готов заплатить.

Кинопоказ и прокат

Как мы уже отметили, со зрителем сегодня необходимо работать уже на стадии сценария и добывания финансирования под проект. И как мы уже знаем, татарский зритель очень ждет игровых полных метров на своем родном языке. Правильно звучащем. Кинотеатры в регионах Татарстана технически готовы показывать местное кино. По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой (в публикации inkazan.ru), в Татарстане действует 141 точка кинопоказа, включая один государственный кинотеатр на три кинозала, семь муниципальных кинотеатров, двадцать два частных.

В районных ДК имеется 28 кинозалов, а также 29 кинопередвижек. Фонд кино в 2015-2017 годы вложил 113 млн рублей в оснащение двадцати трех кинозалов современным оборудованием. Это – потенциальная площадка для показа татарского кино в Татарстане. Потенциальная, потому что она не принадлежит государству.

Как рассказала министр Ирада Аюпова, в 2017 году на развитие кинематографа в Татарстане направили 177,5 млн рублей. Валовый сбор от кинопоказов, которые посетили 160 тысяч человек, в прошлом году составил всего 25,8 млн рублей. С начала 2018 года вливания в отрасль составили 117 млн. В первом полугодии, по словам министра, состоялось 5,9 тысяч кинопоказов, которые посетили 119 тысяч зрителей. Сбор составил 5,6 миллионов рублей (по информации inkazan.ru).

Глядя на статистику голых цифр неизбежно следует вывод: татарский зритель, который обрушивает фестивальные кинозалы, где показывают татарское кино, не готов платить за просмотр этих фильмов. Но не будем торопиться с выводами. Потому что в сложившихся условиях даже эти показатели – большая победа местных производителей и менеджеров. Пока же государственная структура занимает пассивную позицию, оказывая финансовую поддержку кинопроектам по запросу. Такая система, несомненно, тоже созидательна. И при ней стихийное региональное кино может спокойно развиваться параллельно с татарским национальным.

Татарское кино – не путать с региональным

Если говорить о сохранении татарского языка и культуры, об интеграции ее в мировое культурное пространство, а также о консолидации представителей татарской культуры со всего мира, то здесь необходимы иные меры по отношению к киноотрасли.

Пора осознать, что татарский национальный кинематограф необходимо брать под опеку Правительства Республики Татарстан и дать ему статус приоритетного государственного культурного проекта.

Его необходимо финансировать из республиканского бюджета с привлечением крупных инвесторов на государственном уровне. Назрела необходимость создать юридическую структуру в области ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КИНО, которая аккумулировала бы в себе кадровый, финансовый и технический резерв, имеющийся в регионе, и направила бы на создание золотого фонда татарского кино.

Концепция развития татарского национального должна быть разработана профессиональными менеджерами кино с учетом имеющегося мирового опыта в киноиндустрии и национальных особенностей Татарстана.

Тематический план по кинопроизводству должен быть предложен группой авторитетных татарских ученых, писателей, историков, общественных деятелей с учетом татарского литературного и культурного наследия.

Финансирование татарских кинопроектов (не путать с региональными!) должно распределяться под конкретные разработки на конкурсной основе и по решению экспертов, способных оценить художественный и технический потенциал киногруппы.

Контроль качества на каждом этапе производства. Прозрачность процесса, доступность любой информации по созданию проекта. Это повысит доверие зрителя и привлечет его в кинозалы.

Такая схема позволит привлекать специалистов из других регионов и совершенно не помешает параллельному развитию «интернациональных» региональных кинопроектов.

Если язык и культуру надо сохранять и спасать, то почему не воспользоваться таким могучим средством, как кино?