В Европе проходят мероприятия к 100-летию окончания Первой Мировой Войны

За 1568 дней на Первой мировой войне погибли 18,6 миллионов человек. Судьбоносное Соглашение, положившее конец этой кровавой бессмысленной бойне, было подписано 11 ноября 1918 года Главнокомандующим силами Антанты, французским маршалом Фердинандом Фошем. С тех пор Франция ежегодно отмечает эту дату как день окончания Первой мировой войны.

В этом году, когда весь мир отмечает столетие окончания Первой мировой войны, Президент Франции Эммануэль Макрон особо подчеркнул, что «помнить этот период в мировой истории – это моральная обязанность каждого».

Несомненно, что одним из самых почетных гостей на этой поистине исторической встрече был Президент Российской Федерации Владимир Путин.

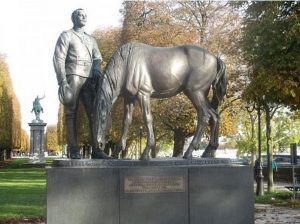

В боях под Реймсом русские пехотные полки ценой тяжелых потерь преградили путь к французской столице отборным немецким дивизиям. «Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в, первую очередь, благодаря мужеству русских солдат» – сказал маршал Фердинанд Фош.

Если учитывать тот факт, что в Первой мировой войне по разным данным принимали участие более одного миллиона татарских солдат, то можно без преувеличения сказать, что этот памятник в Париже, имеет к ним самое прямое отношение. Они также как русские солдаты сложили свои головы «за царя и Отечество».

Я – Исмагил Шангареев – сын имама Каляметдин хазрата, потомок славного татарского рода Гиреев, горд тем, что среди тех татар, кто сражался на полях Первой мировой войны был и мой дед – Мухаммад Хафиз.

В моей семье, в которой 11 детей и 10 внуков, имя Мухаммада Хафиза – овеяно почитанием и доброй памятью, как и должно быть, когда связь поколений основана на духовной общности, идеалах любви к своей Родине, вере и патриотизме.

Начало фронтовой дороги

История Первой мировой войны является сегодня предметом множества исследований, среди которых особо выделяются исследования (главным образом архивные) Габдрафиковой Лилии Рамилевны — доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан.

Согласно архивным исследованиям Габдрафиковой, накануне Первой мировой войны в рядах царской армии в качестве нижних чинов проходили службу 38 679 татар-мусульман (что составляло 3,1% от общего числа нижних чинов). Среди 269 офицеров, исповедующих ислам, также большинство являлось татарами.

Те далекие дни проходили, как и должно быть в начале планетарного Апокалипсиса. Ежедневно на пристань и железнодорожный вокзал города Казани прибывали тысячи солдат из Вятской, Уфимской, Пермской губерний, а также из многочисленных уездов самой Казанской губернии, откуда они отправлялись дальше, на запад страны. И сегодня, я могу только представить, как в этом «огромном котле» людских потоков, среди таких же, как и он мобилизованных татар, начинал свою фронтовую дорогу мой дед Мухаммад Хафиз.

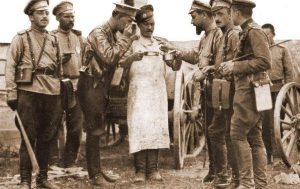

Если судить по архивным данным Габдрафиковой Лилии, лето 1914 года оказалось тяжелым. Началась жатва. Священный месяц Рамадан, который пришелся на ее начало и, одновременно, военный призыв. В некоторых местностях солдатам-призывникам все же давали возможность исполнять свои религиозные обряды. Например, в Вятской губернии во время летней кампании 1914 года власти освобождали мобилизованных мусульман от занятий по военной подготовке и отпускали их в мечеть для совершения намаза.

Тяготы войны

Говоря о тяготах войны, большинство исследователей, как правило, стараются не касаться «мелочей», связанных с религией и традиционной культурой воющих солдат и офицеров. Полагаю, что как в любом серьезном деле, на войне мелочей нет. Отслужив в советское время в войсках ПВО, я не раз сталкивался со случаями, когда на первый взгляд незначительная деталь, становилась вдруг, непреодолимым препятствием решения боевой задачи. В армии Российской Империи все было, конечно, несколько иначе, нежели в советских ПВО 70-х годов прошлого века, но культурологические, этнические и религиозные моменты присутствовали всегда, как, впрочем, они присутствуют и сегодня в любой полиэтнической армии мира.

Согласно архивным данным, помимо нехватки еды, для татар-мусульман был непривычным и сам состав армейской кухни. «После преимущественно мясомолочной и мучной еды, они с трудом привыкали к овощам и, особенно, к капусте. Татары в дореволюционный период не рассматривали овощи как серьезную еду, они служили для них лишь дополнением к основной пище». Пищевые цепи, сформировавшиеся на протяжении длительного периода истории того или иного народа, воздействуют на человека на генетическом уровне. Кардинальное изменение питания неизбежно снижает иммунитет, что, особенно, в критической ситуации не может не отражаться на силе и выносливости солдата. В этой связи, призванные в армию татары, оказались в значительно более сложной обстановке, нежели представители славянских национальностей.

В целом же, как свидетельствовал Мухаммад Хафиз (он иногда говорил с моим отцом о Первой мировой войне), все трудности армейской службы, татары переносили стойко. «Наши предки были войнами от рождения – говорил Мухаммад Хафиз, – и это нашло отражение на фронтах Первой мировой войны».

Главное, что руководство российской армии учитывало, насколько это было возможно в тех условиях, духовные запросы солдат-татар. В первую очередь это была потребность в молитве, в возможности хоть изредка услышать проповедь муллы. Это понимали и представители духовенства. На Всероссийском мусульманском съезде в 1914 году было принято решение «ходатайствовать об отправке по одному мулле в каждую дивизию. Но сразу обеспечить все полки военными муллами не удалось, и в 1915 году они служили либо при штабах, либо в национальных полках».

И хотя штатные должности дивизионных мулл были введены только после указа Николая II от 15 июля 1916 года, это была большая моральная поддержка для солдат-мусульман. Кроме того, родственники солдат отправляли на фронт написанные на кусочках бумаги суры из Корана. Существовало поверье, согласно которому, для того, чтобы уберечь себя от пуль записи с молитвами нужно положить себе за пазуху.

Жизнь в плену

О храбрости российского солдата сказано и написано достаточно много, но мой дед Мухаммад Юсуф не случайно особенно часто повторял знаменитые слова Михаила Лермонтова:

Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри — не вы!

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля…

Однако война есть война. Кому пуля, кому штык, а кому плен. Многочисленные литературные источники анализируя ход Первой мировой войны, свидетельствуют, что «зачастую так складывалась ситуация, что в плен к противнику попадали большие массы русских солдат и офицеров – как это было в Восточной Пруссии в августе – сентябре 1914 года и в январе – феврале 1915 года для армий Северо-Западного фронта и почти для всех армий в ходе Великого отступления (май-август 1915 года). Многие попадали в плен в безвыходной ситуации либо будучи ранеными. В ходе боев в «котлах», во время отхода и арьергардных боев своевременная эвакуация раненых в тыл была практически невозможна – и массы раненых, как находящихся на полях сражений, так и в полевых госпиталях, становились военнопленными». Так произошло и с Мухаммадом Хафизом, но попав в Австро-Венгерский плен, он оказался в условиях, которые позволяли ему выжить. Согласно свидетельствам российских источников военных лет, положение русских военнопленных в австро-венгерских лагерях было гораздо более благоприятным, нежели в германских шталагах. Вот, например, отрывок из материала Бориса Пашкова “Въ плѣну”, опубликованного в московском журнале “Русскiй военноплѣнный” (№ 1, июнь 1917 г.).

Согласно исследованиям известного историка Искандера Гилязова, военнопленным мусульманам жилось несравненно лучше, чем другим их товарищам по несчастью… Во время Рамазан-байрама и Курбан-байрама выделялись средства на покупку для раздачи мусульманам чая, сахара, сигарет, а также животных для проведения ритуала жертвоприношения. «В документах упоминается, что марийские военнопленные записались татарами, чтобы оказаться в лучших условиях жизни в плену» – пишет Гилязов.

Мой дед Мухаммад Хафиз нередко привлекался для сельскохозяйственных работ, легко освоил немецкий язык и очень полюбился одной австрийской семье, где по достоинству оценили работящего, синеглазого и улыбчивого солдата. В начале осени 1918 года стало ясно, что близится окончание войны, а с ним и конец Российской Империи.

В. Л. Чернопёров, освещая проблему возвращения русских военнопленных на родину в 1919-1921 годах, отмечает, что в начале февраля 1919 года Антанта объявила о полном прекращении выезда военнопленных из германских и австрийских лагерей и переходе заботы о них к специальной комиссии. Объяснили это решение необходимостью защитить бывших воинов союзной армии от голода и анархии, царивших в Советской России, при этом речь шла приблизительно о 600 тысяч человек. В это число попал и мой дед Мухаммад Хафиз, который в Австрии встретил свою любовь, обрел семью, но при этом сохранил свою веру в Аллаха и мечты о том, что когда-то вернется на родину. Он был татарин до мозга и костей, но судьба, благоволя ему, подарила словно вторую жизнь в одной из самых прекрасных стран Европы.

«Куда приводят мечты…»

К власти в России захватили большевики. Их обещания открывали новые пути для татарского народа. В то время верить в светлое будущее было также естественно, как дышать. Оболваненные большевистской пропагандой татары поверили, что обретут свое государство – Идель-Урал.

В те годы идея создания государства Идель-Урал буквально витала в воздухе и Мухаммад Хафиз как бывает в подобных историях, отправился за своей мечтой в Советскую Россию. О.С. Нагорная считает, что военный плен первой современной войны превратился для массы русских военнопленных в фактор эмансипации, и прежде всего освобождение от зависимости, угнетения, от предрассудков.

Солдат Первой мировой Мухаммад Хафиз, находясь довольно длительное время в Австрии, получил неоценимый опыт ведения сельского хозяйства, научился европейской организации труда, значительно расширил свой кругозор. Вернувшись на Родину, он начинает активно работать по восстановлению сельского хозяйства, основательно разрушенного в годы революции и гражданской войны, щедро делится своим опытом, смело ведет людей за собой.

В Париже в эти ноябрьские дни состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она не была полномасштабной как планировалось ранее. Может и правильно. Будет больше времени вспомнить одну из мировых войн ХХ века, которая увы не стала историческим уроком ни в конце 30-х годов, когда мир снова провалился в пучину кровопролития, ни в наши дни, когда все тот же мир постоянно балансирует на грани мировой войны. Сколько надо еще жертв, чтобы люди отказались от войн как механизма политических решений, сколько судеб должны быть прерваны или искалечены, чтобы те, кто принимает политические решения, от противостояния перешли к сотрудничеству? Риторический вопрос? Да, но, полагаю, что мой дед Мухаммад Хафиз, прошедший Первую мировую войну, австрийские лагеря, так не думал. Для него это был вопрос жизни и смерти. Он был всего лишь солдатом, мой дед Мухаммад Хафиз. Солдатом Первой мировой войны.

Сведения об авторе:

Исмагил Шангареев – культуролог, писатель-публицист, общественный деятель, Сопредседатель Совета по кино- видеовизуализации культурно-исторического пространства Евразии при «Ассамблее народов Евразии», Член Президиума Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР).

Какие красивые и знакомые люди! Пусть Аллах поможет Вам на чужбине обрести счастье.Пусть Ибрагим приедет ко мне в гости,ин шаАллах! Соскучился по Эмиратам…